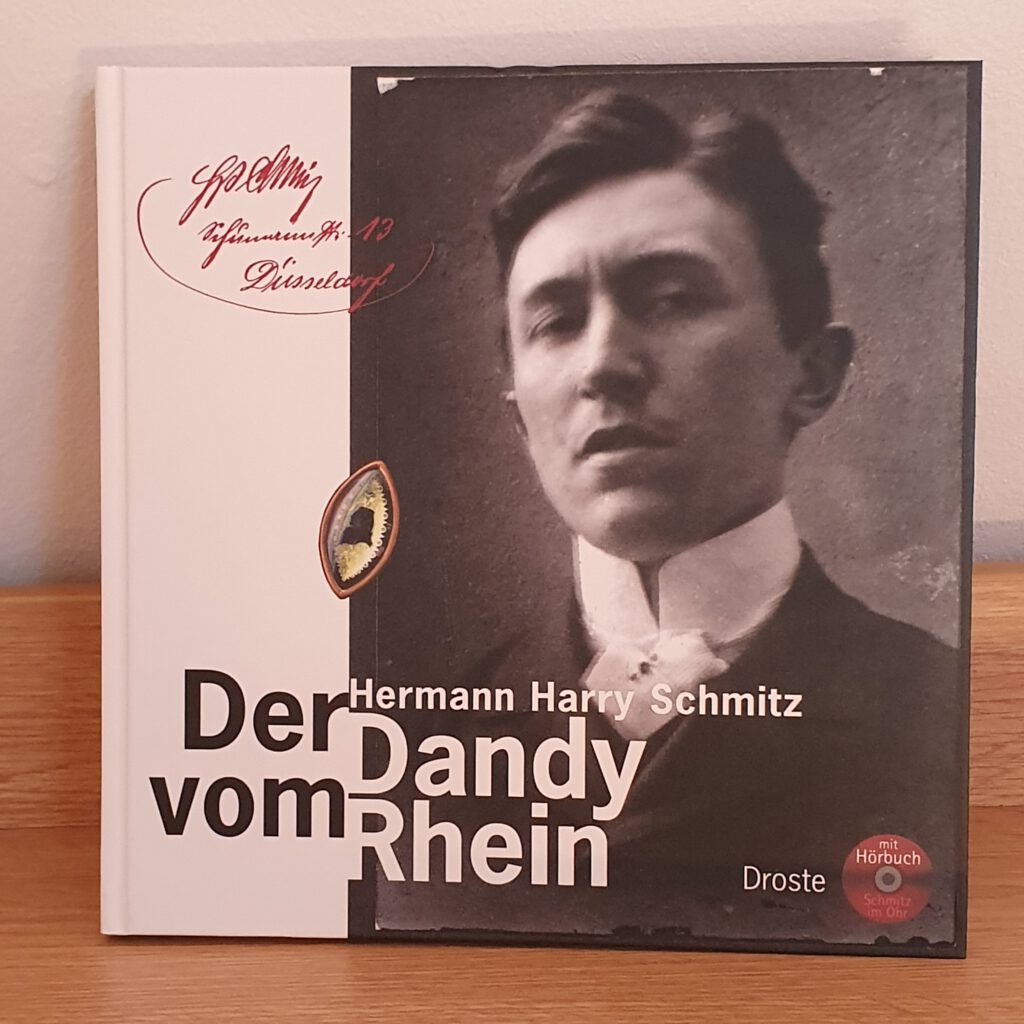

Kommt die Sprache auf Düsseldorfer Schriftsteller, dann fällt natürlich sofort der Name Heinrich Heine. Danach ist lange Zeit nichts. Vielleicht kommt noch jemand auf Heinrich Spoerl – der Schöpfer der „Feuerzangenbowle“. Auch die Dichterin Rose Ausländer, Krimi-Autor Horst Eckert und der Philosoph Richard David Precht fallen vielleicht ein… Aber auf Hermann Harry Schmitz kommt fast niemand. Der „Dandy von Düsseldorf“ schrieb groteske Erzählungen und Einakter sowie Essays. Am 8. August 1913 schied er freiwillig aus dem Leben – das ist nun nun bereits 122 Jahre her.

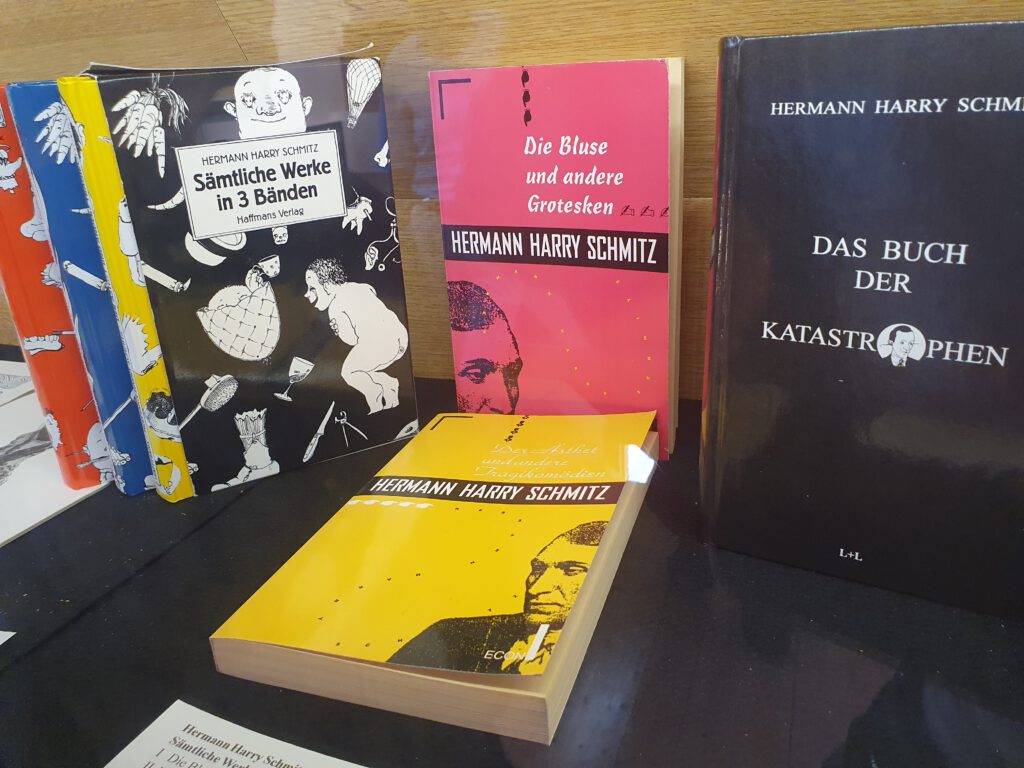

Seine Werke tragen Titel wie das „Buch der Katastrophen“ und „Der Säugling und andere Tragigkomödien“. Er schrieb mit „begnadetem Witz“, wie es Klaus Lehmann, Ehrenpräsident der Hermann-Harry-Schmitz-Societät formulierte. So grotesk wie seine Werke, so voller Groteske ist auch die Erinnerung an ihn. Denn so wie Schmitz nur 33 Jahre alt wurde, so wurde auch die Societät nach exakt 33 Jahre aufgelöst. Im Jahr 2022 war Schluss mit dem Verein. Allerdings waren im Jahr 2003 alle 242 Mitglieder der Bürgergesellschaft ALDE Düsseldorfer – außer dem Schatzmeister – in die Societät eingetreten. Und daher lag es nah, dass sich die ALDE seit der Vereinsauflösung um die Erinnerung an den tragischen Dandy kümmert.

Mehr als 100 Veranstaltungen hatte die Societät im kleinen Museum im Uhrenturm neben der Arbeitsagentur an der Grafenberger Allee veranstaltet.

Übrig blieb ein gut gefüllter Raum – und die kleine Tafel, die einstmals außen am Turm angebracht war:

Hier einige Eindrücke meines Besuchs im historischen Uhrenturm von 1904, der einst Teil eines Pförtnerhauses der ehemaligen Maschinenfabrik Haniel & Lueg (1872–1965) war.

Aller guten Dinge sind sieben – und so lange dauerte auch die schriftstellerische Tätigkeit von Hermann Harry Schmitz: sieben Jahre zwischen 1906 und 1913. Der gelernte Bürokaufmann veröffentlichte sie vorwiegend im Düsseldorfer General-Anzeiger, der Tageszeitung für die Bessergestellten. Aufgrund seiner Familie zählte Schmitz dazu, denn der Vater war Direktor der Fabrik Piedboeuf in Eller. Die Röhrenwerke gehörten zum Unternehmensverbund des belgischen Großindustriellen in Düsseldorf.

Hermann ging mit sechzehn von der Schule ab – und enttäuschte die Erwartungen seines Vaters gnadenlos. Er war lungenkrank. Man schickte ihn nach Korsika, wo er sich auskurieren sollte. Eine großbürgerliche Karriere war ihm aufgrund seiner Krankheit nicht vergönnt, denn er wurde für wehruntauglich erklärt – eine persönliche Bankrotterklärung in Zeiten, in denen „Hamse gedient?“ die Eintrittskarte für quasi alles war. So wurde er Bürokaufmann und übte diesen Beruf immerhin bis 1911 aus.

Irgendwann begann er mit dem Schreiben. Seine Texte waren nur nur recht kurz, sondern vermutlich auch durchaus autobiografisch, denn er hat sich das Gros seiner Figuren und der geschilderten Situationen nicht einfach ausgedacht. Kaum ein anderer deutscher Schriftsteller hat den alltäglichen Wahnsinn des kleinbürgerlichen Millieus und seiner Kalamitäten so seziert wie Hermann Harry Schmitz. Heraus kam fast schon ein Zeitdokument über die Phase der galoppierenden Industrialisierung.

Verbürgt ist, dass Schmitz 1907 die Düsseldorfer Literaten Herbert Eulenberg und Hanns Heinz Ewers kennenlernten. Sie machten ihm Mut zu weiteren schriftstellerischen Arbeiten. Weil sein erster Geschichtenband recht erfolgreich war, kündigte er seinen Bürokaufmannsjob und wurde 1911 freier Schriftsteller. Von seinen nicht gerade üppigen Einnahmen konnte er gerade so eben als möblierter Herr überleben… bis er sich am 8. August 1913 während eines Kuraufenthalts erschoss.

Zum 100. Todestages am 8. August 2013 legte die Deutsche Bundespost eine 58 Cent Sonderbriefmarke auf, die binnen Stunden ausverkauft war.

Adresse:

Grafenberger Allee 300

Düsseldorf-Grafenberg