Im Theatermuseum ist das DLA beheimatet, das Dumont-Lindemann-Archiv oder kurz DLA. Seine Bestände umfassen rund 1 Million Fotos, 1.500 Theaterplakate, 40.000 Bühnenbild- und Kostümentwürfe, Programmhefte, Textbücher und Presseausschnitte. Hinzu kommen etwa 200.000 Handschriften, beispielsweise der Nachlass vom Schauspielhaus Dumont-Lindemann und ein Teil des Nachlasses von Gustaf Gründgens. Es liegt in der Natur eines Archivs, dass es eben kein Museum ist, sondern vor allem Dokumente aufbewahrt, sichtet, für die Nachwelt erhält und Forschenden Zugang zu ihnen ermöglicht, inklusive ihrer Digitalisierung. All dies bietet das DLA. Aber noch mehr.

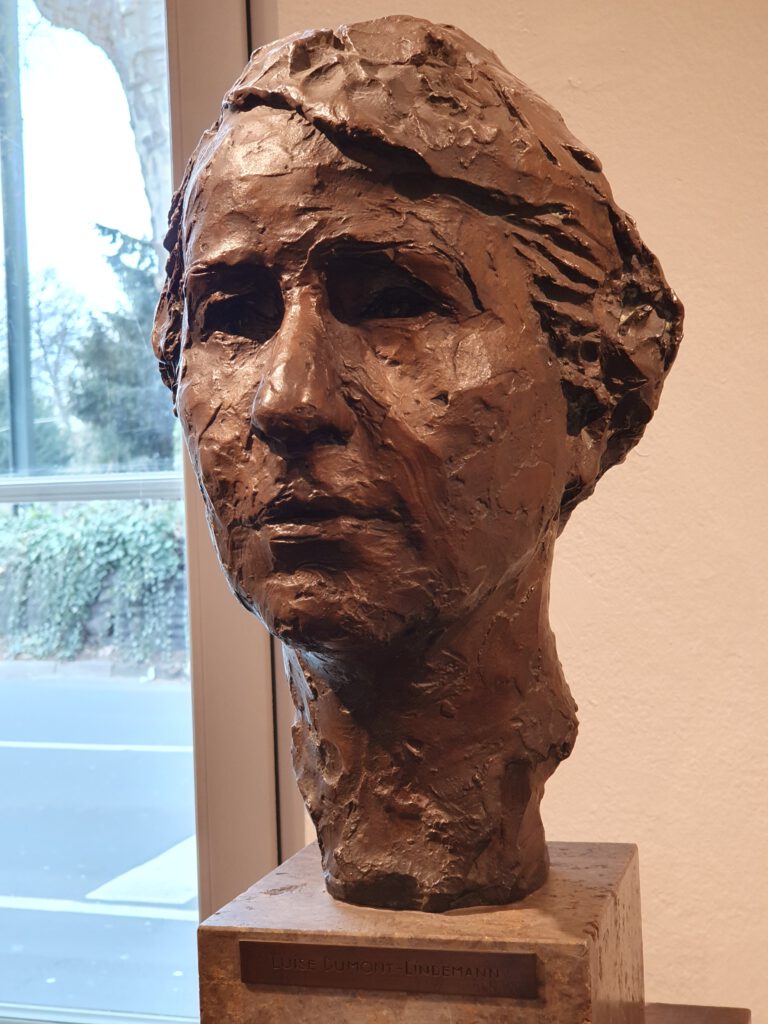

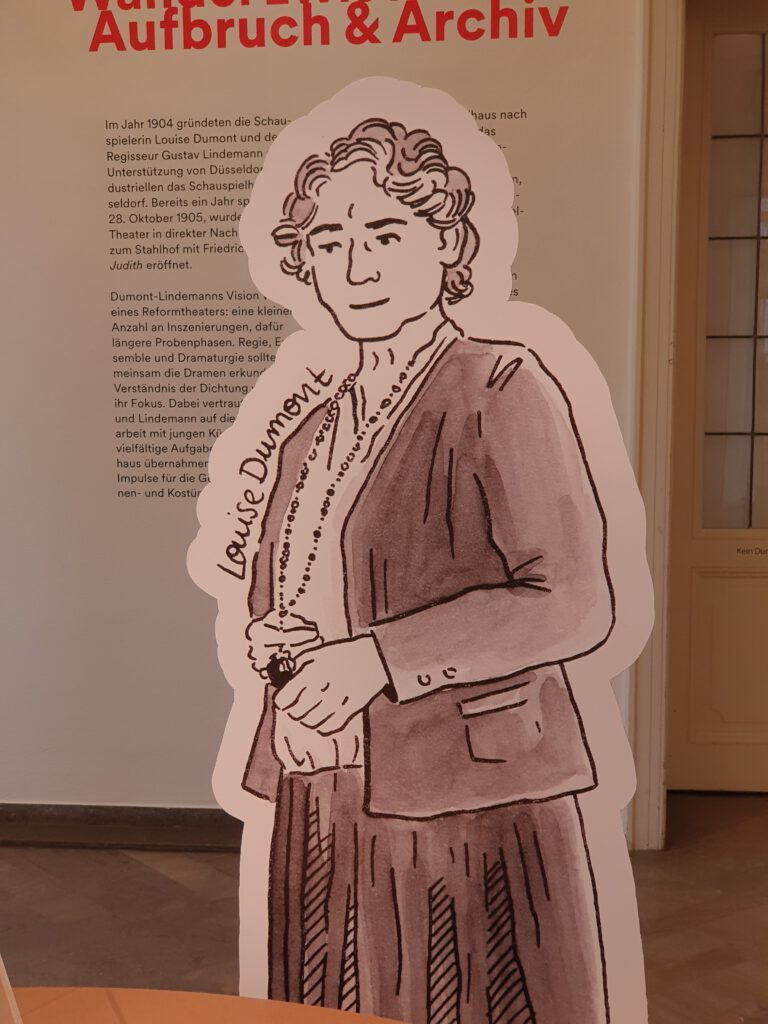

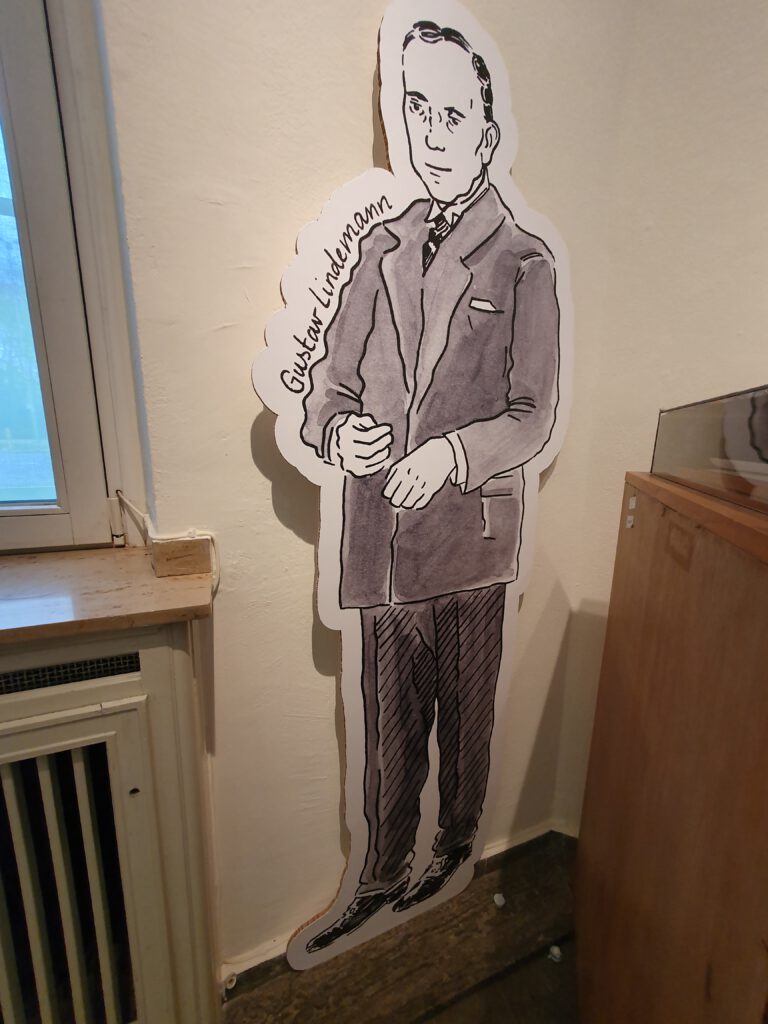

Bei einem Besuch im Theatermuseum – der übrigens sonntags kostenlos ist – begegnet der Besuchende nicht nur den Protagonisten Louise Dumont und Gustav Lindemann, sondern auch anderen wichtigen Akteuren des damaligen Düsseldorfer Schauspielhauses – in Form von Büsten ebenso wie von Aufstell“puppen“. Da sind natürlich allen voran Louise Dumont…

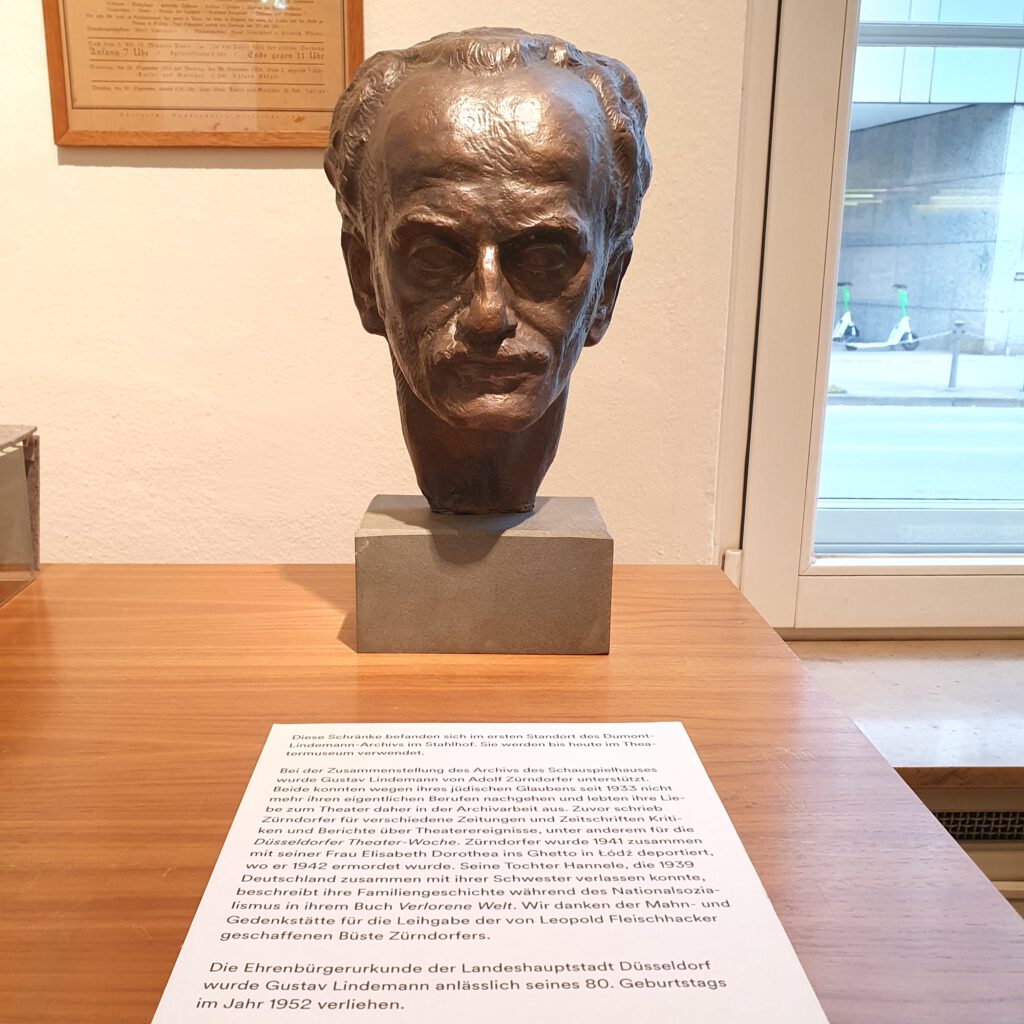

…und Gustav Lindemann, die Schauspielerin und der Gründer des Düsseldorfer Schauspielhauses, über dessen Strahlkraft ich hier bereits einen Blog-Beitrag geschrieben habe.

Ein Aufsteller zeigt Paul Henckels. Der Schauspieler ist heute vor allem durch seine Rolle als Professor Bömmel im Film „Die Feuerzangenbowle“ an der Seite von Heinz Rühmann bekannt. „Wat is en Dampfmaschin – da stelle mer uns ma janz dumm…“ ist seine schon fast sprichwörtliche Frage. Henckels war einer der ersten Schüler der 1905 gegründeten Theaterakademie und spielte am Schauspielhaus Düsseldorf. Mehr als 1.000 Mal verkörperte er den Schneider Wibbel und seine Frau Thea Grodtczinsky spielte Wibbels Ehefrau. Unter dem Titel „Wat bin ich eine schöne Leich!“ findet sich ein Blog-Beitrag hier.

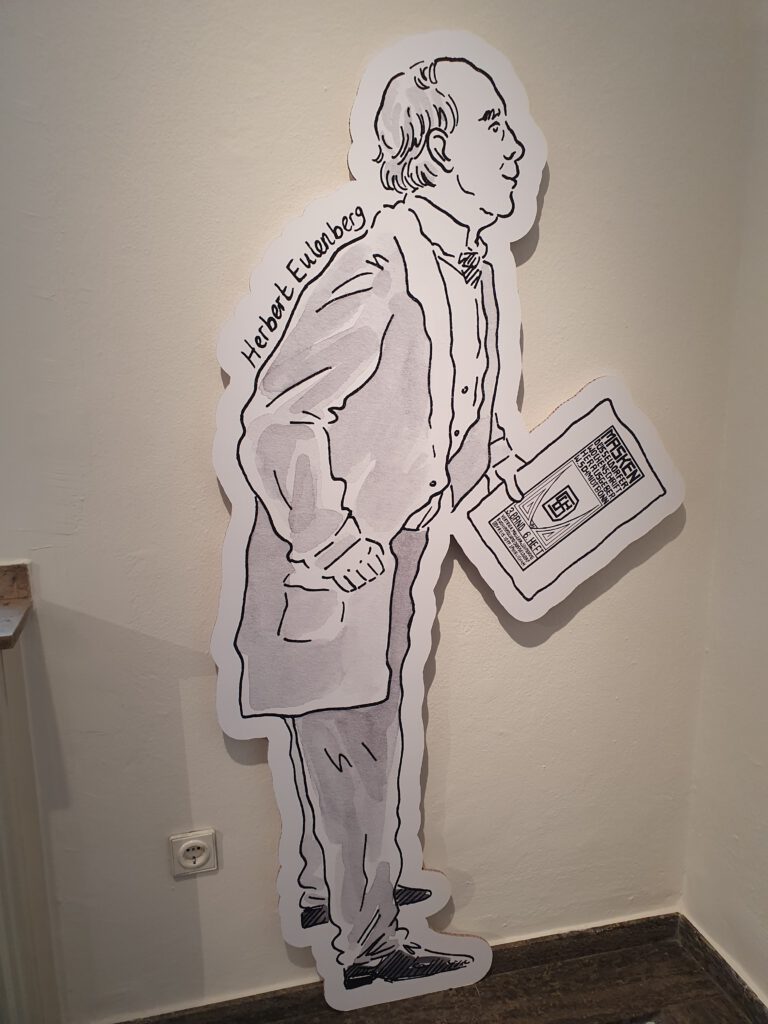

Auch über den unbeugsamen Netzwerker Herbert Eulenberg habe ich in diesem Blog bereits geschrieben. Er arbeitete als Dramaturg am Schauspielhaus.

Eine weitere zentrale Figur des Schauspielhauses war die gefeierte Schauspielerin, Tänzerin und Choreographin Maria – kurz Ria – Thiele. Amüsant zu lesen sind ihre autobiographischen Erinnerungen: https://www.germanistik.hhu.de/angegliederte-bereiche/frauen-kultur-archiv/autobiographische-erinnerungen/maria-thiele. Weniger amüsant war ihre zweite „Karriere“, denn ihr Ehemann war Jude. Es gelang ihnen, nach Spanien auszuwandern – im Tausch gegen sein gutgehendes Unternehmen erhielten sie eine Hühnerfarm in der Nähe von Madrid. Sie wurden auch in Spanien verfolgt, verhaftet, gefoltert. Ihr Ehemann beging Suizid, sie lebt noch viele Jahre als Tanzlehrerin in Spanien.

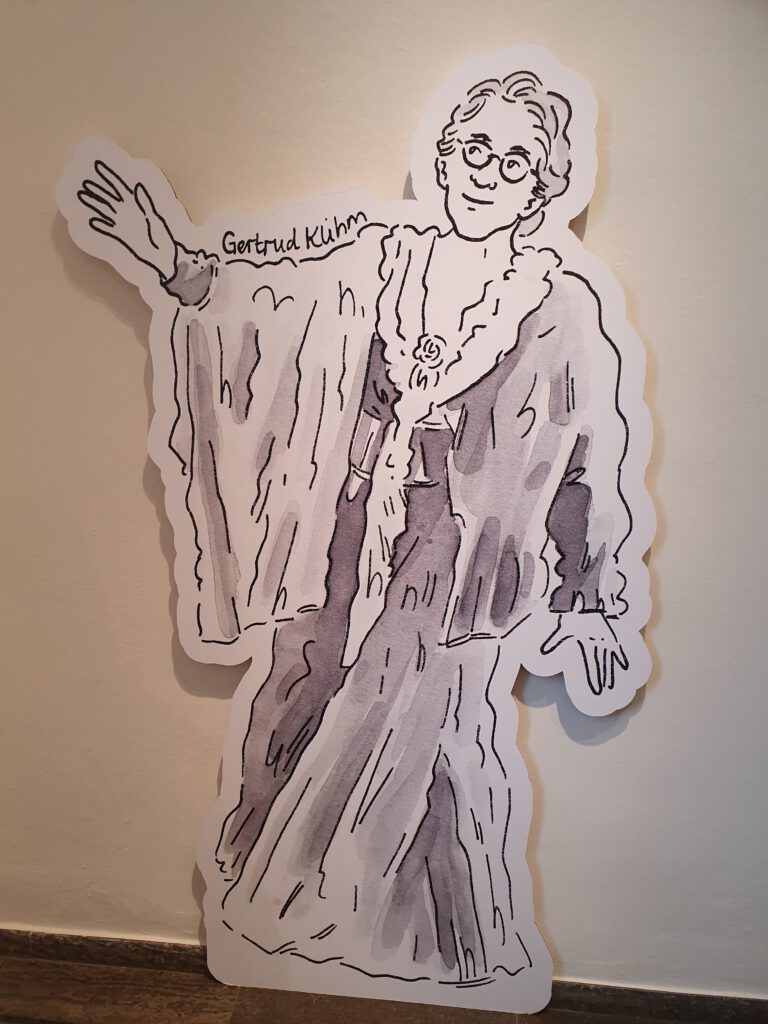

An die „Alleskönnerin“ Gertrud Klihm erinnert der nächste Aufsteller. Sie stellte sich 1907 bei Dumont vor, die ihr „das Kostümliche“ übertrug. Schon wenige Wochen später wurde daraus ein Anstellungsvertrag als „Künstlerischer Beirat“ des Schauspielhauses. Sie entwarf Kostüme, gestaltete den Kostümfundus um, entwarf das Titelblatt der Zeitschrift Masken ebenso wie Werbematerialien und wurde später sogar an der Geschäftsführung beteiligt. Ab 1918 widmete sie sich ihrer eigenen Kunst – dem Zeichnen, Malen und Modellieren von Grafiken, Aquarellen und Ölbildern. 1921 war sie in der Ausstellung Das junge Rheinland in der Kunsthalle Düsseldorf vertreten. Im selben Jahr endete allerdings ihre Düsseldorfer Zeit, denn sie zog mit dem Schriftsteller Hans Franck, der als Dramaturg ebenfalls am Schauspielhaus gearbeitet hatte, in die Nähe von Schwerin.

Das Textbuch von Schillers „Maria Stuart“ studierend ist Salka Steuermann dargestellt:

Sie wurde als Salomea Sara Steuermann in Österreich geboren. Die Schauspielerin spielte unter Max Reinhardt in Berlin, an der Neuen Wiener Bühne und am Schauspielhaus in Hamburg. Dann fand sie den Weg nach Düsseldorf und brillierte hier unter anderem in Friedrich Schillers Maria Stuart. Dumont und Lindemann sahen in ihr und ihrem Ehemann Berthold Viertel die einzig wahren Nachfolger*innen für die Leitung ihres Schauspielhauses. Doch es gab Streit – und aus der Übergabe wurde nichts. Ihr Engagement dauerte deshalb auch nur die Spielzeit 1926/1927. Viertel hatte zuvor das Kollektivtheater „Die Truppe“ in Berlin gegründet, für die UFA gearbeitet und war am Düsseldorfer Schauspielhaus als Regisseur und Schriftleiter der Masken tätig.

Nach dem Zoff gingen die Viertels 1928 nach Hollywood. Dort hatte Salka allerdings nur wenig Erfolg beim Film. Allerdings arbeitete sie als Mentorin Greta Garbos und erlangte Bekanntheit vor allem als Gastgeberin für Salons mit Persönlichkeiten wie Sergej Eisenstein, Charlie Chaplin oder Thomas Mann.

Mehr Infos finden sich in ihrem Wikipedia-Beitrag unter ihrem Ehenamen Salka Viertel: https://de.wikipedia.org/wiki/Salka_Viertel

Ebenfalls in Hollywood – wenn auch ohne Aufsteller hier, weil sie nur Schauspielschülerin war – landete Luise Rainer, über deren Stern vor dem Filmmuseum ich hier geschrieben habe.

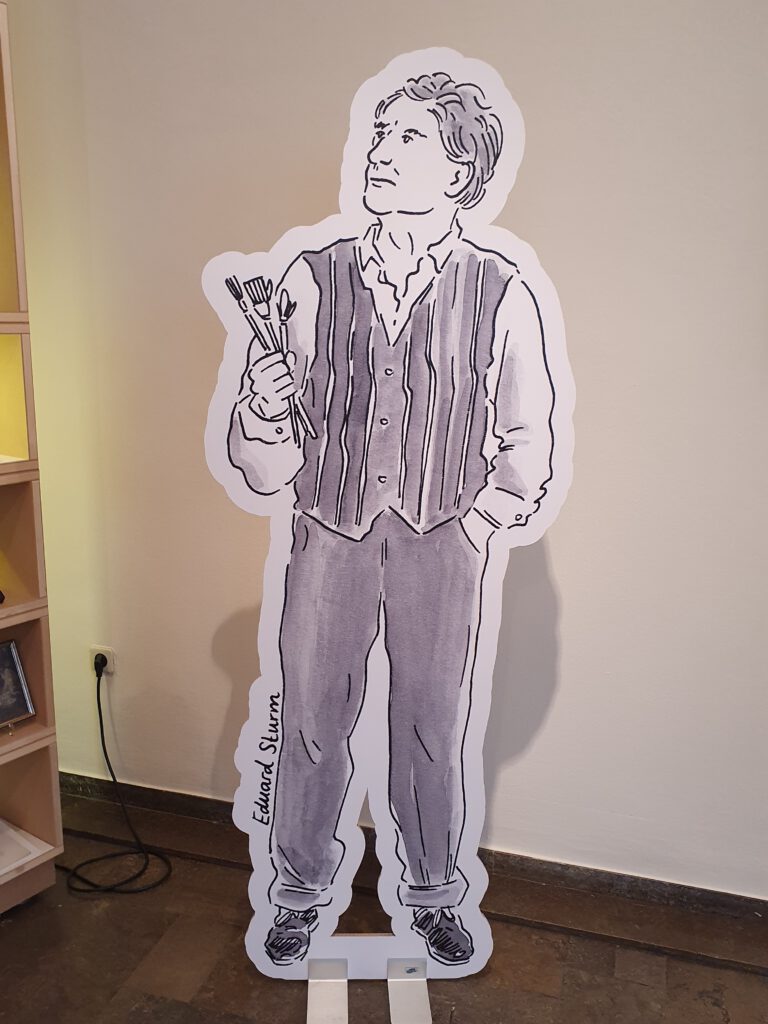

Die Pinsel in der Hand von Eduard Sturm zeigen, dass er fürs Bühnenbild verantwortlich war. Zunächst hatte er eine Ausbildung im väterlichen Dekorationsgeschäft in Hagen erhalten. Als Hagener hatte er Kontakt mit Karl Ernst Osthaus, dem Gründer des Museum Folkwang. Ab 1902 studierte er bei Peter Behres in der Architekturklasse an der Kunstgewerbeschule Düsseldorf. Von 1909 bis 1913 und von 1924 bis 1932 war Eduard Sturm Künstlerischer Beirat am Schauspielhaus Düsseldorf. 1932 wurde er von Otto Falckenberg an die Münchner Kammerspiele geholt, wo er bis 1946 arbeitete. Nach dem Tod seines Mentors ebbte Sturms Karriere allerdings kräftig ab.

Wer die unbekannte Kaiserin ist, erfährt man am besten vor Ort :)

Nicht vergessen: Sonntags ist freier Eintritt ins Theatermuseum!